Balzac et la prophétie du déclin de la France

par Nicolas Bonnal

Ex: http://www.dedefensa.org

Reparlons de la fin de l’histoire…

La catastrophe est arrivée avec Louis-Philippe, tout le monde devrait le savoir (cela me rappelle je ne sais quel journaliste royaliste qui me demandait si j’étais orléaniste ou légitimiste. On est légitimiste ou on n’est pas monarchiste, voilà tout). Depuis, on barbote. Voyez l’autre avec sa banque Rothschild et sa soumission aux patrons anglo-saxons.

Balzac c’est la comédie humaine et c’est aussi la recherche de l’absolu qui n’aboutit plus - et on n’a rien fait de mieux depuis. Car Balzac a compris mieux que tout le monde le monde moderne, peut-être mieux que Guénon même (à savoir que les résurrections et recommandations spirituelles seraient des potions, des simulacres).

Extraits de Z. Marcas, petite nouvelle méconnue, prodigieuse. On commence par la chambre de bonne :

« Comment espère-t-on faire rester les jeunes gens dans de pareils hôtels garnis ? Aussi les étudiants étudient-ils dans les cafés, au théâtre, dans les allées du Luxembourg, chez les grisettes, partout, même à l’École de Droit, excepté dans leur horrible chambre, horrible s’il s’agit d’étudier, charmante dès qu’on y babille et qu’on y fume. »

Les études professionnelles comme on dit au Pérou, de médecin, d’avocat, sont déjà des voies bouchées, observe le narrateur avec son ami Juste :

« Juste et moi, nous n’apercevions aucune place à prendre dans les deux professions que nos parents nous forçaient d’embrasser. Il y a cent avocats, cent médecins pour un. La foule obstrue ces deux voies, qui semblent mener à la fortune et qui sont deux arènes… »

Une observation sur la pléthorique médecine qui eût amusé notre Céline :

« L’affluence des postulants a forcé la médecine à se diviser en catégories : il y a le médecin qui écrit, le médecin qui professe, le médecin politique et le médecin militant ; quatre manières différentes d’être médecin, quatre sections déjà pleines. Quant à la cinquième division, celle des docteurs qui vendent des remèdes, il y a concurrence, et l’on s’y bat à coups d’affiches infâmes sur les murs de Paris. »

Oh, le complexe militaro-pharmaceutique ! Oh, le règne de la quantité !

Les avocats et l’Etat :

« Dans tous les tribunaux, il y a presque autant d’avocats que de causes. L’avocat s’est rejeté sur le journalisme, sur la politique, sur la littérature. Enfin l’État, assailli pour les moindres places de la magistrature, a fini par demander une certaine fortune aux solliciteurs. »

Cinquante ans avant Villiers de l’Isle-Adam Balzac explique le triomphe de la médiocrité qui maintenant connaît son apothéose en Europe avec la bureaucratie continentale :

« Aujourd’hui, le talent doit avoir le bonheur qui fait réussir l’incapacité ; bien plus, s’il manque aux basses conditions qui donnent le succès à la rampante médiocrité, il n’arrivera jamais. »

Balzac recommande donc comme Salluste (et votre serviteur sur un plateau télé) la discrétion, l’éloignement :

« Si nous connaissions parfaitement notre époque, nous nous connaissions aussi nous-mêmes, et nous préférions l’oisiveté des penseurs à une activité sans but, la nonchalance et le plaisir à des travaux inutiles qui eussent lassé notre courage et usé le vif de notre intelligence. Nous avions analysé l’état social en riant, en fumant, en nous promenant. Pour se faire ainsi, nos réflexions, nos discours n’en étaient ni moins sages, ni moins profonds. »

On se plaint en 2018 du niveau de la jeunesse ? Balzac :

« Tout en remarquant l’ilotisme auquel est condamnée la jeunesse, nous étions étonnés de la brutale indifférence du pouvoir pour tout ce qui tient à l’intelligence, à la pensée, à la poésie. »

Liquidation de la culture, triomphe idolâtre de la politique et de l’économie :

« Quels regards, Juste et moi, nous échangions souvent en lisant les journaux, en apprenant les événements de la politique, en parcourant les débats des Chambres, en discutant la conduite d’une cour dont la volontaire ignorance ne peut se comparer qu’à la platitude des courtisans, à la médiocrité des hommes qui forment une haie autour du nouveau trône, tous sans esprit ni portée, sans gloire ni science, sans influence ni grandeur. »

Comme Stendhal, Chateaubriand et même Toussenel, Balzac sera un nostalgique de Charles X :

« Quel éloge de la cour de Charles X, que la cour actuelle, si tant est que ce soit une cour ! Quelle haine contre le pays dans la naturalisation de vulgaires étrangers sans talent, intronisés à la Chambre des Pairs ! Quel déni de justice ! quelle insulte faite aux jeunes illustrations, aux ambitions nées sur le sol ! Nous regardions toutes ces choses comme un spectacle, et nous en gémissions sans prendre un parti sur nous-mêmes. »

Balzac évoque la conspiration et cette époque sur un ton qui annonce Drumont aussi (en prison, Balzac, au bûcher !) :

« Juste, que personne n’est venu chercher, et qui ne serait allé chercher personne, était, à

vingt-cinq ans, un profond politique, un homme d’une aptitude merveilleuse à saisir les rapports lointains entre les faits présents et les faits à venir. Il m’a dit en 1831 ce qui devait arriver et ce qui est arrivé : les assassinats, les conspirations, le règne des juifs, la gêne des mouvements de la France, la disette d’intelligences dans la sphère supérieure, et l’abondance de talents dans les bas-fonds où les plus beaux courages s’éteignent sous les cendres du cigare. Que devenir ? »

Les Français de souche qui en bavent et qui s’expatrient ? Lisez Balzac !

« Être médecin n’était-ce pas attendre pendant vingt ans une clientèle ? Vous savez ce qu’il est devenu ? Non. Eh ! bien, il est médecin ; mais il a quitté la France, il est en Asie. »

La conclusion du jeune grand homme :

« J’imite Juste, je déserte la France, où l’on dépense à se faire faire place le temps et l’énergie nécessaires aux plus hautes créations. Imitez-moi, mes amis, je vais là où l’on dirige à son gré sa destinée. »

Homo festivus… Chez Balzac il y a toujours une dérision bien française face aux échecs de la vie et du monde moderne et déceptif.

Il y a une vingtaine d’années j’avais rappelé à Philippe Muray que chez Hermann Broch comme chez Musil (génie juif plus connu mais moins passionnant) il y avait une dénonciation de la dimension carnavalesque dans l’écroulement austro-hongrois.

Chez Balzac déjà on veut s’amuser, s’éclater, fût-ce à l’étranger. Il cite même Palmyre :

« Après nous être longtemps promenés dans les ruines de Palmyre, nous les oubliâmes, nous étions si jeunes ! Puis vint le carnaval, ce carnaval parisien qui, désormais, effacera l’ancien carnaval de Venise, et qui dans quelques années attirera l’Europe à Paris, si de malencontreux préfets de police ne s’y opposent. On devrait tolérer le jeu pendant le carnaval ; mais les niais moralistes qui ont fait supprimer le jeu sont des calculateurs imbéciles qui ne rétabliront cette plaie nécessaire que quand il sera prouvé que la France laisse des millions en Allemagne. Ce joyeux carnaval amena, comme chez tous les étudiants, une grande misère… »

Puis Balzac présente son Marcas – très actuel comme on verra :

« Il savait le Droit des gens et connaissait tous les traités européens, les coutumes internationales. Il avait étudié les hommes et les choses dans cinq capitales : Londres, Berlin, Vienne, Petersburg et Constantinople. Nul mieux que lui ne connaissait les précédents de la Chambre. »

Les élites ? Balzac :

« Marcas avait appris tout ce qu’un véritable homme d’État doit savoir ; aussi son étonnement fut-il excessif quand il eut occasion de vérifier la profonde ignorance des gens parvenus en France aux affaires publiques. »

Il devine le futur de la France :

« En France, il n’y aura plus qu’un combat de courte durée, au siège même du gouvernement, et qui terminera la guerre morale que des intelligences d’élite auront faite auparavant. »

Les politiques, les sénateurs US comme des marionnettes, comme dans le Parrain. Balzac :

« En trois ans, Marcas créa une des cinquante prétendues capacités politiques qui sont les raquettes avec lesquelles deux mains sournoises se renvoient les portefeuilles, absolument comme un directeur de marionnettes heurte l’un contre l’autre le commissaire et Polichinelle dans son théâtre en plein vent, en espérant toujours faire sa recette. »

Corleone Marcas est comme un boss, dira Cochin, qui manipule ses mannequins :

« Sans démasquer encore toutes les batteries de sa supériorité, Marcas s’avança plus que la première fois, il montra la moitié de son savoir-faire ; le ministère ne dura que cent quatre-vingts jours, il fut dévoré. Marcas, mis en rapport avec quelques députés, les avait maniés comme pâte, en laissant chez tous une haute idée de ses talents. Son mannequin fit de nouveau partie d’un ministère, et le journal devint ministériel. »

Puis Balzac explique l’homme moderne, électeur, citoyen, consommateur, politicard, et « ce que Marcas appelait les stratagèmes de la bêtise : on frappe sur un homme, il paraît convaincu, il hoche la tête, tout va s’arranger ; le lendemain, cette gomme élastique, un moment comprimée, a repris pendant la nuit sa consistance, elle s’est même gonflée, et tout est à recommencer ; vous retravaillez jusqu’à ce que vous ayez reconnu que vous n’avez pas affaire à un homme, mais à du mastic qui se sèche au soleil. »

Et comme s’il pensait à Trump ou à nos ex-vingtième siècle, aux promesses bâclées des politiciens, Balzac dénonce « la difficulté d’opérer le bien, l’incroyable facilité de faire le mal. »

Et comme s’il fallait prouver que Balzac est le maître :

« …il y a pour les hommes supérieurs des Shibolet, et nous étions de la tribu des lévites modernes, sans être encore dans le Temple. Comme je vous l’ai dit, notre vie frivole couvrait les desseins que Juste a exécutés pour sa part et ceux que je vais mettre à fin. »

Et sur l’éternel présent de la jeunesse mécontente :

« La jeunesse n’a pas d’issue en France, elle y amasse une avalanche de capacités méconnues, d’ambitions légitimes et inquiètes, elle se marie peu, les familles ne savent que faire de leurs enfants ; quel sera le bruit qui ébranlera ces masses, je ne sais ; mais elles se précipiteront dans l’état de choses actuel et le bouleverseront. »

Vingt ans plus tard Flaubert dira que le peuple aussi est mort, après les nobles, les clercs et les bourgeois, et qu’il ne reste que la tourbe canaille et imbécile qui a gobé le Second Empire, qui marque le début de notre déclin littéraire. Si on sait pour qui vote la tourbe, on ne sait toujours pas pourquoi.

Balzac rajoute :

« Louis XIV, Napoléon, l’Angleterre étaient et sont avides de jeunesse intelligente. En France, la jeunesse est condamnée par la légalité nouvelle, par les conditions mauvaises du principe électif, par les vices de la constitution ministérielle. »

C’est JMLP qui disait un jour à notre amie Marie que 80% de nos jeunes diplômés fichent le camp. On était en 2012 ! Circulez, y’a de l’espoir…

Le piège républicain expliqué en une phrase par notre plus garnd esprit moderne (royaliste et légitimiste comme Tocqueville et Chateaubriand et Baudelaire aussi à sa manière) :

« En ce moment, on pousse la jeunesse entière à se faire républicaine, parce qu’elle voudra voir dans la république son émancipation. »

La république donnera comme on sait le radical replet, le maçon obtus, le libéral Ubu et le socialiste ventru !

Z. Marcas. Lisez cette nouvelle de seize pages, qui énonce aussi l’opposition moderne entre Russie et monde anglo-saxon !

On laisse le maître conclure : « vous appartenez à cette masse décrépite que l’intérêt rend hideuse, qui tremble, qui se recroqueville et qui veut rapetisser la France parce qu’elle se rapetisse. »

Et le patriote Marcas en mourra, prophète du déclin français :

« Marcas nous manifesta le plus profond mépris pour le gouvernement ; il nous parut douter des destinées de la France, et ce doute avait causé sa maladie…Marcas ne laissa pas de quoi se faire enterrer…

Lire Bernanos aujourd’hui, c’est donc renouer avec l’idéal de la plus vieille France, celui d’une chrétienté médiévale – peut-être idéalisée – qui, dans toute sa puissance, était restée le marchepied du Royaume des Cieux. Royaume qui ne s’ouvrait qu’à ceux qui n’avaient pas tué en eux l’esprit d’enfance. Une chrétienté virile qui châtiait les usuriers et faisait miséricorde aux putains, qui couvrait la France de monastères, de vignes et de moulins. C’est à cette vieille terre de France que Bernanos songeait lorsqu’il écrivait : « Quand je serai mort, dites au doux royaume de la terre que je l’aimais plus que je n’ai jamais osé le dire ». Et cette terre est la nôtre, alors…

Lire Bernanos aujourd’hui, c’est donc renouer avec l’idéal de la plus vieille France, celui d’une chrétienté médiévale – peut-être idéalisée – qui, dans toute sa puissance, était restée le marchepied du Royaume des Cieux. Royaume qui ne s’ouvrait qu’à ceux qui n’avaient pas tué en eux l’esprit d’enfance. Une chrétienté virile qui châtiait les usuriers et faisait miséricorde aux putains, qui couvrait la France de monastères, de vignes et de moulins. C’est à cette vieille terre de France que Bernanos songeait lorsqu’il écrivait : « Quand je serai mort, dites au doux royaume de la terre que je l’aimais plus que je n’ai jamais osé le dire ». Et cette terre est la nôtre, alors…

Après Guénon se défoule sur la classe moyenne apparue en France à la fin du Moyen Age et si visible déjà au temps de Molière (que ne le lisez-vous en ce sens celui-là !) :

Après Guénon se défoule sur la classe moyenne apparue en France à la fin du Moyen Age et si visible déjà au temps de Molière (que ne le lisez-vous en ce sens celui-là !) : La classe moyenne pense sur tout pareil, et c’est en fonction des médias. Elle a été d’abord terrifiante en Angleterre (lisez Fukuyama) puis en France et dans le monde. Balzac :

La classe moyenne pense sur tout pareil, et c’est en fonction des médias. Elle a été d’abord terrifiante en Angleterre (lisez Fukuyama) puis en France et dans le monde. Balzac :

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Bulletin célinien, n°412

Bulletin célinien, n°412

Quel est donc le génie d’un Semmelweis ? Exerçant dans une clinique où la fièvre puerpérale ravage les femmes en couche, surtout lorsque celles-ci sont tripotées par des étudiants ayant plus tôt effectué des dissections, Semmelweis comprend que cette mortalité massive est directement liée à la propagation de miasmes cadavériques dans les organes génitaux féminins. Déjà persuadé que la cause de ces décès se trouve au sein de la clinique même, son déclic survient le jour où son ami Kolletschka, souffrant d’une blessure au scalpel contractée lors d’une dissection, meurt des suites de symptômes similaires à ceux de la fièvre puerpérale.

Quel est donc le génie d’un Semmelweis ? Exerçant dans une clinique où la fièvre puerpérale ravage les femmes en couche, surtout lorsque celles-ci sont tripotées par des étudiants ayant plus tôt effectué des dissections, Semmelweis comprend que cette mortalité massive est directement liée à la propagation de miasmes cadavériques dans les organes génitaux féminins. Déjà persuadé que la cause de ces décès se trouve au sein de la clinique même, son déclic survient le jour où son ami Kolletschka, souffrant d’une blessure au scalpel contractée lors d’une dissection, meurt des suites de symptômes similaires à ceux de la fièvre puerpérale.

Soixante-dix ans après sa mort, Georges Bernanos fait toujours l’objet d’interprétations intéressées. Certaines se focalisent sur le romancier et ignorent l’essayiste et le polémiste. D’autres, au contraire, valorisent le pamphlétaire et écartent son œuvre romanesque. Thomas Renaud a le mérite de montrer que ces deux facettes forment un seul ensemble de manière irrécupérable. « Complexe et torturé, dans la mesure où il n’a jamais voulu faire taire les appels de son âme, Bernanos a porté avec lui les violents paradoxes de la nature humaine, sans que ne soient jamais trahies ses plus profondes convictions. Catholique, royaliste, anti-démocrate, anti-clérical et anti-moderne, ennemi des bourgeois et partisan des petits jusqu’à la mauvaise foi, il demeura tout cela à la fois, depuis son adolescence jusqu’à son dernier souffle. D’un côté, les “ droitards ” se fourvoient en dénonçant en lui un traître passé à gauche, de l’autre, certains néo-bernanosiens se trompent également en occultant l’admiratif disciple de Drumont, le militant de rue de l’Action française, le solide soldat des tranchées et le chrétien intégral (p. 114). »

Soixante-dix ans après sa mort, Georges Bernanos fait toujours l’objet d’interprétations intéressées. Certaines se focalisent sur le romancier et ignorent l’essayiste et le polémiste. D’autres, au contraire, valorisent le pamphlétaire et écartent son œuvre romanesque. Thomas Renaud a le mérite de montrer que ces deux facettes forment un seul ensemble de manière irrécupérable. « Complexe et torturé, dans la mesure où il n’a jamais voulu faire taire les appels de son âme, Bernanos a porté avec lui les violents paradoxes de la nature humaine, sans que ne soient jamais trahies ses plus profondes convictions. Catholique, royaliste, anti-démocrate, anti-clérical et anti-moderne, ennemi des bourgeois et partisan des petits jusqu’à la mauvaise foi, il demeura tout cela à la fois, depuis son adolescence jusqu’à son dernier souffle. D’un côté, les “ droitards ” se fourvoient en dénonçant en lui un traître passé à gauche, de l’autre, certains néo-bernanosiens se trompent également en occultant l’admiratif disciple de Drumont, le militant de rue de l’Action française, le solide soldat des tranchées et le chrétien intégral (p. 114). » Du fait des impératifs du volume, l’auteur s’intéresse à la vie de Georges Bernanos, quitte à reléguer au second plan sa vision politique. Elle demeure cependant bien présente pour expliquer les prises de position virulentes d’un fervent chrétien inquiet de l’avenir de la foi et des fidèles. Attention au contre-sens ! Bernanos se moque du sort des États modernes. Ce catholique a compris que la modernité est en perdition, elle est la perdition et correspond à la Chute de l’Homme adamique. D’où la démarche de son biographe. « Il nous semblait préférable de présenter aux lecteurs qui le connaissaient mal un Bernanos vivant, sans l’habituelle hémiplégie intellectuelle des lecteurs “ de droite ” et “ de gauche ”. Sébastien Lapaque a fait beaucoup pour rendre ce Bernanos “ en bloc ” que trop de critiques avaient divisé. Cette petite biographie doit ouvrir largement sur l’œuvre et permettre une belle amitié avec un auteur particulièrement attachant, qui n’a jamais souhaité jouer la comédie (1). »

Du fait des impératifs du volume, l’auteur s’intéresse à la vie de Georges Bernanos, quitte à reléguer au second plan sa vision politique. Elle demeure cependant bien présente pour expliquer les prises de position virulentes d’un fervent chrétien inquiet de l’avenir de la foi et des fidèles. Attention au contre-sens ! Bernanos se moque du sort des États modernes. Ce catholique a compris que la modernité est en perdition, elle est la perdition et correspond à la Chute de l’Homme adamique. D’où la démarche de son biographe. « Il nous semblait préférable de présenter aux lecteurs qui le connaissaient mal un Bernanos vivant, sans l’habituelle hémiplégie intellectuelle des lecteurs “ de droite ” et “ de gauche ”. Sébastien Lapaque a fait beaucoup pour rendre ce Bernanos “ en bloc ” que trop de critiques avaient divisé. Cette petite biographie doit ouvrir largement sur l’œuvre et permettre une belle amitié avec un auteur particulièrement attachant, qui n’a jamais souhaité jouer la comédie (1). »

Sommaire :

Sommaire :

Autre réflexion: si Céline est reconnu comme un écrivain important, il n’en demeure pas moins qu’il est tenu à l’écart par l’école et l’université. Hormis Voyage au bout de la nuit et, dans une moindre mesure Mort à crédit, ses romans sont absents des programmes scolaires. Quant à l’université, on doit bien constater qu’elle organise très peu de séminaires sur son œuvre et que, parmi les universitaires habilités à diriger des recherches, rares sont ceux qui acceptent de diriger un travail sur Céline. Conséquence : le nombre de thèses à lui consacrées est en nette baisse par rapport au siècle précédent. On se croirait revenu aux années où Frédéric Vitoux puis Henri Godard rencontrèrent tous deux des difficultés à trouver un directeur de thèse. Et cela ne risque pas de s’arranger dans les années à venir.

Autre réflexion: si Céline est reconnu comme un écrivain important, il n’en demeure pas moins qu’il est tenu à l’écart par l’école et l’université. Hormis Voyage au bout de la nuit et, dans une moindre mesure Mort à crédit, ses romans sont absents des programmes scolaires. Quant à l’université, on doit bien constater qu’elle organise très peu de séminaires sur son œuvre et que, parmi les universitaires habilités à diriger des recherches, rares sont ceux qui acceptent de diriger un travail sur Céline. Conséquence : le nombre de thèses à lui consacrées est en nette baisse par rapport au siècle précédent. On se croirait revenu aux années où Frédéric Vitoux puis Henri Godard rencontrèrent tous deux des difficultés à trouver un directeur de thèse. Et cela ne risque pas de s’arranger dans les années à venir.

Henri Godard n’écrira plus sur Céline. Il considère qu’il a dit sur le sujet tout ce qu’il avait à dire. Il n’était que temps de lui rendre hommage et de lui exprimer notre gratitude. En publiant la transcription d’un des plus intéressants entretiens qu’il ait donnés à la presse radiophonique. Plus loin, deux céliniens de la nouvelle génération saluent avec reconnaissance leur aîné tandis que Jean-Paul Louis, avec lequel il fonda la revue L’Année Céline, explique pertinemment en quoi son travail d’éditeur dans la Pléiade est digne de tous les éloges.

Henri Godard n’écrira plus sur Céline. Il considère qu’il a dit sur le sujet tout ce qu’il avait à dire. Il n’était que temps de lui rendre hommage et de lui exprimer notre gratitude. En publiant la transcription d’un des plus intéressants entretiens qu’il ait donnés à la presse radiophonique. Plus loin, deux céliniens de la nouvelle génération saluent avec reconnaissance leur aîné tandis que Jean-Paul Louis, avec lequel il fonda la revue L’Année Céline, explique pertinemment en quoi son travail d’éditeur dans la Pléiade est digne de tous les éloges.

C’est une sorte de miracle: à la fin de l’année passée, Rémi Ferland, l’éditeur des Écrits polémiques, découvre au marché aux puces de Québec quelques exemplaires d’une brochure à la couverture bleu ciel: L.-F. Céline / Lettres familières. Au sommaire: trente-deux lettres, soit onze à sa fille Colette et vingt et une à Édith Follet, sa deuxième épouse. Toutes écrites après la guerre : les premières du Danemark, les suivantes de Meudon. La composition, réalisée à l’aide d’une machine à écrire électrique, est rudimentaire. Guère d’indication si ce n’est une mention anonyme d’éditeur : « Petits papiers / près Halifax / chez la Belle Hortense (sur le port) ». Qui a donc pu publier outre-Atlantique ce modeste recueil recelant de vrais trésors ? Le mystère est entier… Toujours est-il que Ferland a eu la bonne idée de rééditer cette correspondance sous la forme d’une élégante plaquette avec, cette fois, comme titre Lettres à Édith et à Colette (voir en dernière page). Dans sa biographie, François Gibault nous en avait déjà révélé quelques unes et il n’avait certes pas eu tort d’écrire que beaucoup de celles adressées à Édith « sont de véritables lettres d’amour ». En témoigne notamment cette lettre qui commence ainsi : « Que tu le veuilles ou non tu seras mon Édith chérie jusqu’à la mort et au-delà ! » et où percent, comme dans bien d’autres, le remords et les regrets: « Mon Édith chérie encore bien pardon je suis bien marri et j’ai bien souffert je t’assure et je suis bien malheureux de penser à ma sottise. » C’est assurément un Céline bien différent de celui que l’on nous dépeint aujourd’hui qui apparaît dans cette correspondance. Un être tout en sensibilité, d’une grande finesse et maniant un humour subtil, comme dans cette lettre où il se plaît à pasticher Mme de Sévigné : « Ma très chère, ma mie, mon cœur, je vais vous narrer une nouvelle, dont tout Versailles est bouleversé, le roi en a tenu Conseil de n’en savoir autant, voici en mille mots, non en dix ! ce qu’il faut que vous gardiez secret… » Et d’enchaîner avec cette observation prosaïque : « Votre plante bretonne, fougère d’eau, a été dépotée, et mise en terre, parfaitement, et paraît s’en trouver très bien… ne le dites à âme qui soit ! La pluie aidant vous la retrouverez géante. » Les lettres à sa fille, écrites en exil, ne sont pas moins émouvantes. L’une d’entre elles se conclut ainsi : « Oh pas de cadeaux ! pas d’envois ! Je les laisse à la douane ! Des baisers ! Des baisers ! C’est tout ! Des paroles d’espoir aussi bien que j’en tienne vraiment une immense provision en stock ! à l’écœurement ! (…) Toute mon affection à tes enfants, à toi. Ton papa. Louis. » Certains n’ont pas compris que Céline, fuyant de nouvelles affections car trop émotif, n’ait pas souhaité rencontrer ses petits-enfants à Meudon. Quant à Colette, on sait que sur le conseil de son avocat, elle renonça à l’héritage de son père. Celui qu’il eût fallu conserver précieusement c’est la correspondance qu’elle reçut de lui lorsqu’elle était enfant. Et Édith, les très nombreuses lettres qu’elle eut de Louis Destouches avant leur mariage. …Hélas !

C’est une sorte de miracle: à la fin de l’année passée, Rémi Ferland, l’éditeur des Écrits polémiques, découvre au marché aux puces de Québec quelques exemplaires d’une brochure à la couverture bleu ciel: L.-F. Céline / Lettres familières. Au sommaire: trente-deux lettres, soit onze à sa fille Colette et vingt et une à Édith Follet, sa deuxième épouse. Toutes écrites après la guerre : les premières du Danemark, les suivantes de Meudon. La composition, réalisée à l’aide d’une machine à écrire électrique, est rudimentaire. Guère d’indication si ce n’est une mention anonyme d’éditeur : « Petits papiers / près Halifax / chez la Belle Hortense (sur le port) ». Qui a donc pu publier outre-Atlantique ce modeste recueil recelant de vrais trésors ? Le mystère est entier… Toujours est-il que Ferland a eu la bonne idée de rééditer cette correspondance sous la forme d’une élégante plaquette avec, cette fois, comme titre Lettres à Édith et à Colette (voir en dernière page). Dans sa biographie, François Gibault nous en avait déjà révélé quelques unes et il n’avait certes pas eu tort d’écrire que beaucoup de celles adressées à Édith « sont de véritables lettres d’amour ». En témoigne notamment cette lettre qui commence ainsi : « Que tu le veuilles ou non tu seras mon Édith chérie jusqu’à la mort et au-delà ! » et où percent, comme dans bien d’autres, le remords et les regrets: « Mon Édith chérie encore bien pardon je suis bien marri et j’ai bien souffert je t’assure et je suis bien malheureux de penser à ma sottise. » C’est assurément un Céline bien différent de celui que l’on nous dépeint aujourd’hui qui apparaît dans cette correspondance. Un être tout en sensibilité, d’une grande finesse et maniant un humour subtil, comme dans cette lettre où il se plaît à pasticher Mme de Sévigné : « Ma très chère, ma mie, mon cœur, je vais vous narrer une nouvelle, dont tout Versailles est bouleversé, le roi en a tenu Conseil de n’en savoir autant, voici en mille mots, non en dix ! ce qu’il faut que vous gardiez secret… » Et d’enchaîner avec cette observation prosaïque : « Votre plante bretonne, fougère d’eau, a été dépotée, et mise en terre, parfaitement, et paraît s’en trouver très bien… ne le dites à âme qui soit ! La pluie aidant vous la retrouverez géante. » Les lettres à sa fille, écrites en exil, ne sont pas moins émouvantes. L’une d’entre elles se conclut ainsi : « Oh pas de cadeaux ! pas d’envois ! Je les laisse à la douane ! Des baisers ! Des baisers ! C’est tout ! Des paroles d’espoir aussi bien que j’en tienne vraiment une immense provision en stock ! à l’écœurement ! (…) Toute mon affection à tes enfants, à toi. Ton papa. Louis. » Certains n’ont pas compris que Céline, fuyant de nouvelles affections car trop émotif, n’ait pas souhaité rencontrer ses petits-enfants à Meudon. Quant à Colette, on sait que sur le conseil de son avocat, elle renonça à l’héritage de son père. Celui qu’il eût fallu conserver précieusement c’est la correspondance qu’elle reçut de lui lorsqu’elle était enfant. Et Édith, les très nombreuses lettres qu’elle eut de Louis Destouches avant leur mariage. …Hélas !

Dans Les grands cimetières sous la Lune, Georges Bernanos tenait en effet la démocratie pour une invention d’intellectuels, mais « au même titre que la monarchie de Joseph de Maistre ». Cette comparaison récurrente entre la démocratie comme régime faible en proie aux prédations financières et une monarchie aux mains d’une aristocratie qui l’est tout autant fait justement de Bernanos ce penseur singulier qu’il serait ridicule de vouloir classer sur l’échiquier politique. Bernanos ne critiquait pas la démocratie en tant qu’idéal, mais sa réalité telle qu’il l’observait, où il discernait nettement « l’usurpation bourgeoise ». La démocratie et son jeu électoral notamment, ne sont « qu’une fiction politique au service d’intérêts économiques inavouables », chose que l’on serait bien culotté de vouloir lui contester à l’heur de la mondialisation. Si Bernanos rejettait le qualificatif de démocrate, c’est parce que « Le démocrate, et plus particulièrement l’intellectuel bourgeois démocrate, me paraît l’espèce de bourgeois la plus haïssable », ce qui n’est pas sans rappeler les attaques de Pasolini contre cette même bourgeoise de l’Argent qui vampirise le peuple pour le rendre aussi monstrueux qu’elle. Mais Bernanos, contrairement à Pasolini, analysait directement la répercussion de cette usurpation bourgeoise sur l’État, dont il assimilait la crise au profit des puissances financières et occultes ; « la dépossession progressive des États au profit des forces anonymes de l’Industrie et de la Banque ». Bernanos, ni ne gauche, ni de droite, rejettait le libéralisme qu’avait embrassé la bourgeoisie et qu’elle imposait par son hégémonie depuis la Révolution Française. Or, cela constitue dans la pensée de Bernanos une spoliation de tout, même de l’État, au profit d’un individualisme qui se traduit économiquement, là où la puissance publique était censée agir comme un rempart contre la prédation du capitalisme dérégulé. Voilà pourquoi Bernanos se moquait bien des clivages et du jeu politique ; comme il le dit dans La France contre les Robots : « ce sont les démocrates qui font les démocraties, c’est le citoyen qui fait la République ». C’est justement ce point-là qui le démarque de l’étiquette vulgaire que certains tenteraient lui accoler par excès de bien-pensance ; Bernanos, bien qu’attaché à la royauté, appréhendait totalement l’idéal républicain. Si, pour lui, il faut « se méfier des systèmes démocratiques modernes, si imparfaits, si sommaires, si mal défendus contre les trahisons de l’argent », c’est du fait des hommes politiques dont l’obédience ne va pas à la patrie, mais à l’Argent. Or, Bernanos clamait ouvertement dans Le lendemain, c’est vous qu’il n’a « jamais été républicain, mais [qu’il a] compri[t] maintenant ce que ce mot exprimait à tort ou à raison, pour des milliers d’hommes qui ont mis en lui leur foi et leur fierté ». Il ajoutera plus tard que « L’idéalisme de ce qu’on pouvait appelait jadis les masses républicaines, leur enthousiasme naïf pour la liberté, la justice, le progrès […], nous l’avons laissé tourner en dérision, faute immense ».

Dans Les grands cimetières sous la Lune, Georges Bernanos tenait en effet la démocratie pour une invention d’intellectuels, mais « au même titre que la monarchie de Joseph de Maistre ». Cette comparaison récurrente entre la démocratie comme régime faible en proie aux prédations financières et une monarchie aux mains d’une aristocratie qui l’est tout autant fait justement de Bernanos ce penseur singulier qu’il serait ridicule de vouloir classer sur l’échiquier politique. Bernanos ne critiquait pas la démocratie en tant qu’idéal, mais sa réalité telle qu’il l’observait, où il discernait nettement « l’usurpation bourgeoise ». La démocratie et son jeu électoral notamment, ne sont « qu’une fiction politique au service d’intérêts économiques inavouables », chose que l’on serait bien culotté de vouloir lui contester à l’heur de la mondialisation. Si Bernanos rejettait le qualificatif de démocrate, c’est parce que « Le démocrate, et plus particulièrement l’intellectuel bourgeois démocrate, me paraît l’espèce de bourgeois la plus haïssable », ce qui n’est pas sans rappeler les attaques de Pasolini contre cette même bourgeoise de l’Argent qui vampirise le peuple pour le rendre aussi monstrueux qu’elle. Mais Bernanos, contrairement à Pasolini, analysait directement la répercussion de cette usurpation bourgeoise sur l’État, dont il assimilait la crise au profit des puissances financières et occultes ; « la dépossession progressive des États au profit des forces anonymes de l’Industrie et de la Banque ». Bernanos, ni ne gauche, ni de droite, rejettait le libéralisme qu’avait embrassé la bourgeoisie et qu’elle imposait par son hégémonie depuis la Révolution Française. Or, cela constitue dans la pensée de Bernanos une spoliation de tout, même de l’État, au profit d’un individualisme qui se traduit économiquement, là où la puissance publique était censée agir comme un rempart contre la prédation du capitalisme dérégulé. Voilà pourquoi Bernanos se moquait bien des clivages et du jeu politique ; comme il le dit dans La France contre les Robots : « ce sont les démocrates qui font les démocraties, c’est le citoyen qui fait la République ». C’est justement ce point-là qui le démarque de l’étiquette vulgaire que certains tenteraient lui accoler par excès de bien-pensance ; Bernanos, bien qu’attaché à la royauté, appréhendait totalement l’idéal républicain. Si, pour lui, il faut « se méfier des systèmes démocratiques modernes, si imparfaits, si sommaires, si mal défendus contre les trahisons de l’argent », c’est du fait des hommes politiques dont l’obédience ne va pas à la patrie, mais à l’Argent. Or, Bernanos clamait ouvertement dans Le lendemain, c’est vous qu’il n’a « jamais été républicain, mais [qu’il a] compri[t] maintenant ce que ce mot exprimait à tort ou à raison, pour des milliers d’hommes qui ont mis en lui leur foi et leur fierté ». Il ajoutera plus tard que « L’idéalisme de ce qu’on pouvait appelait jadis les masses républicaines, leur enthousiasme naïf pour la liberté, la justice, le progrès […], nous l’avons laissé tourner en dérision, faute immense ». Si pour Bernanos, la démocratie est « probablement le mot le plus prostitué de toutes les langues », c’est à cause de sa mise en pratique par des hommes de pouvoir et opportunistes. Il relève ainsi dans une de ses lettres que les démocraties « font semblant de croire à ce qu’elles défendent, mais elles n’y croient pas. Au réalisme cynique des dictatures, elles n’opposent qu’un opportunisme hypocrite », allant jusqu’à consacrer « Saint Tartufe, patron des démocraties », dans Le Chemin de la Croix des Âmes. C’est pour cette raison qu’à son retour à Paris lors de la Libération, Bernanos remarqua que la France est retournée à un état proche de celui de 1789. La démocratie ne serait qu’une illusion, qui « après avoir signifié une conviction profonde, un état d’âme, une fois, le mot de démocrate ait pris peu à peu le sens de citoyen d’une démocratie, rien d’avantage, de sorte que nous sommes menacés de voir un jour des démocraties sans démocrates, des régimes libres sans hommes libres ». Mais n’en sommes-nous justement pas à ce point ? Ce que Bernanos s’échinait à démontrer n’était pas tant de savoir si la démocratie était mauvaise et faible dans son essence, au contraire puisqu’il l’estimait dans La France contre les Robots comme « un héritage sacré » où « justice et fraternité sont incluses », ajoutant même que « La démocratie est encore à faire », mais qu’elle a une propension plus forte que les autres régimes à succomber aux pouvoirs de l’Argent et de la Technique, car lorsqu’elle n’est que « la forme politique du capitalisme », elle « n’est pas plus la déclaration des droits de l’Homme que la dictature cléricale du général Franco n’est l’Évangile ». Cette usurpation bourgeoise n’est pas une expression vaine chez le penseur, car il fustigeait avec la même force l’idée d’une monarchie phagocytée par la bourgeoisie. Or, elle constitue le principal problème de régression sociale et culturelle selon Bernanos, de par l’acculturation du peuple qu’elle entraîne, mais aussi par l’absence totale de loyauté et de fidélité qui la caractérise. Bernanos notait d’ailleurs avec une certaine ironie que tout le monde se dit démocrate, « y compris le Führer et Mussolini », ou encore que « la bombe atomique est entrée dans l’histoire sous le signe des démocraties ». Autant de saillies qui devraient nous faire réfléchir sur l’absurde dimension messianique que nous donnons par occidentalisme au sens du mot « démocratie », alors qu’aujourd’hui, nous sommes plus que jamais dans ce que craignait Bernanos dans Le Chemin de la Croix des Âmes : « un système de slogans, comme un oiseau pris sous le faisceau d’un projecteur ».

Si pour Bernanos, la démocratie est « probablement le mot le plus prostitué de toutes les langues », c’est à cause de sa mise en pratique par des hommes de pouvoir et opportunistes. Il relève ainsi dans une de ses lettres que les démocraties « font semblant de croire à ce qu’elles défendent, mais elles n’y croient pas. Au réalisme cynique des dictatures, elles n’opposent qu’un opportunisme hypocrite », allant jusqu’à consacrer « Saint Tartufe, patron des démocraties », dans Le Chemin de la Croix des Âmes. C’est pour cette raison qu’à son retour à Paris lors de la Libération, Bernanos remarqua que la France est retournée à un état proche de celui de 1789. La démocratie ne serait qu’une illusion, qui « après avoir signifié une conviction profonde, un état d’âme, une fois, le mot de démocrate ait pris peu à peu le sens de citoyen d’une démocratie, rien d’avantage, de sorte que nous sommes menacés de voir un jour des démocraties sans démocrates, des régimes libres sans hommes libres ». Mais n’en sommes-nous justement pas à ce point ? Ce que Bernanos s’échinait à démontrer n’était pas tant de savoir si la démocratie était mauvaise et faible dans son essence, au contraire puisqu’il l’estimait dans La France contre les Robots comme « un héritage sacré » où « justice et fraternité sont incluses », ajoutant même que « La démocratie est encore à faire », mais qu’elle a une propension plus forte que les autres régimes à succomber aux pouvoirs de l’Argent et de la Technique, car lorsqu’elle n’est que « la forme politique du capitalisme », elle « n’est pas plus la déclaration des droits de l’Homme que la dictature cléricale du général Franco n’est l’Évangile ». Cette usurpation bourgeoise n’est pas une expression vaine chez le penseur, car il fustigeait avec la même force l’idée d’une monarchie phagocytée par la bourgeoisie. Or, elle constitue le principal problème de régression sociale et culturelle selon Bernanos, de par l’acculturation du peuple qu’elle entraîne, mais aussi par l’absence totale de loyauté et de fidélité qui la caractérise. Bernanos notait d’ailleurs avec une certaine ironie que tout le monde se dit démocrate, « y compris le Führer et Mussolini », ou encore que « la bombe atomique est entrée dans l’histoire sous le signe des démocraties ». Autant de saillies qui devraient nous faire réfléchir sur l’absurde dimension messianique que nous donnons par occidentalisme au sens du mot « démocratie », alors qu’aujourd’hui, nous sommes plus que jamais dans ce que craignait Bernanos dans Le Chemin de la Croix des Âmes : « un système de slogans, comme un oiseau pris sous le faisceau d’un projecteur ».

On écoute ce maître qui, disait Borges, écrit la plus belle prose du monde :

On écoute ce maître qui, disait Borges, écrit la plus belle prose du monde :

Et il est content (Philippe Muray était euphorique au moment de la tempête du siècle en l’an 2000) :

Et il est content (Philippe Muray était euphorique au moment de la tempête du siècle en l’an 2000) :

Quant à ce roman, gageons qu’il découragera plus d’un lecteur s’intéressant à cette période. Tant de personnages défilent qu’on ne parvient à s’attacher à aucun d’entre eux. On a en outre l’impression que l’auteur a voulu y fourguer toute sa documentation. Elle est d’autant plus vaste qu’il l’a largement puisée sur un site internet en libre accès: celui qu’Henri Thyssens consacre depuis 2005 à Robert Denoël. Mais on est loin de l’élégance d’un Pierre Assouline qui, à la fin de son roman Sigmaringen, tint à citer ses sources. Le travail de Thyssens est ici sommairement mentionné au détour d’une page alors que, sans les recherches qu’il a accumulées pendant vingt ans, ce roman n’existerait tout simplement pas. Quant au chercheur il est qualifié d’« admirateur de Louis-Ferdinand Céline », ce qui, dans l’esprit de l’auteur, doit être un tantinet suspect.

Quant à ce roman, gageons qu’il découragera plus d’un lecteur s’intéressant à cette période. Tant de personnages défilent qu’on ne parvient à s’attacher à aucun d’entre eux. On a en outre l’impression que l’auteur a voulu y fourguer toute sa documentation. Elle est d’autant plus vaste qu’il l’a largement puisée sur un site internet en libre accès: celui qu’Henri Thyssens consacre depuis 2005 à Robert Denoël. Mais on est loin de l’élégance d’un Pierre Assouline qui, à la fin de son roman Sigmaringen, tint à citer ses sources. Le travail de Thyssens est ici sommairement mentionné au détour d’une page alors que, sans les recherches qu’il a accumulées pendant vingt ans, ce roman n’existerait tout simplement pas. Quant au chercheur il est qualifié d’« admirateur de Louis-Ferdinand Céline », ce qui, dans l’esprit de l’auteur, doit être un tantinet suspect.

L’intérêt essentiel de cet essai est de souligner le fait, pour Drieu la Rochelle, de ne pas se satisfaire, comme les nationalistes français, de la victoire sur l’Allemagne lors de la Première Guerre mondiale, qui s’est soldée par le Diktat de Versailles, en 1919. Au-delà de l’Europe exsangue, meurtrie par cette guerre civile européenne, Drieu la Rochelle nous propose une

L’intérêt essentiel de cet essai est de souligner le fait, pour Drieu la Rochelle, de ne pas se satisfaire, comme les nationalistes français, de la victoire sur l’Allemagne lors de la Première Guerre mondiale, qui s’est soldée par le Diktat de Versailles, en 1919. Au-delà de l’Europe exsangue, meurtrie par cette guerre civile européenne, Drieu la Rochelle nous propose une  Face à l’euphorie de l’éphémère victoire, cette alliance européenne (car il s’agit bien de cela) est une « question de vie ou de mort », selon l’auteur lui-même : ne pas aller vers cette union nous entraînerait inéluctablement et irrésistiblement vers d’autres conflits. Intégrer l’Allemagne, contre laquelle la France vient de combattre, avant que celle-ci ne se tourne vers d’autres alliances, plus à l’Est. N’oublions pas que l’Union soviétique est en train de se construire, à l’intérieur, comme une véritable fortification socialiste (et un modèle pour beaucoup !) et qu’en serait-il de nous, Français, si l’Europe centrale (Mitteleuropa) se tournait vers elle ? L’insularité britannique et la défaite allemande ne sont-ils pas des risques de division du Vieux Continent ? La perfide Albion tournée vers l’Amérique et l’Allemagne, humiliée par le traité de Versailles, lorgnant vers l’Empire communiste… Dans cette saisissante hypothèse, que resterait-il de la France éternelle ?

Face à l’euphorie de l’éphémère victoire, cette alliance européenne (car il s’agit bien de cela) est une « question de vie ou de mort », selon l’auteur lui-même : ne pas aller vers cette union nous entraînerait inéluctablement et irrésistiblement vers d’autres conflits. Intégrer l’Allemagne, contre laquelle la France vient de combattre, avant que celle-ci ne se tourne vers d’autres alliances, plus à l’Est. N’oublions pas que l’Union soviétique est en train de se construire, à l’intérieur, comme une véritable fortification socialiste (et un modèle pour beaucoup !) et qu’en serait-il de nous, Français, si l’Europe centrale (Mitteleuropa) se tournait vers elle ? L’insularité britannique et la défaite allemande ne sont-ils pas des risques de division du Vieux Continent ? La perfide Albion tournée vers l’Amérique et l’Allemagne, humiliée par le traité de Versailles, lorgnant vers l’Empire communiste… Dans cette saisissante hypothèse, que resterait-il de la France éternelle ?

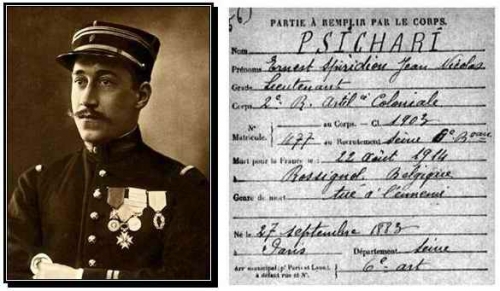

En rêve, le capitaine Nangès rencontre Timoléon d’Arc, un personnage de Servitude et grandeur militaires (1835) de Vigny. Le héros de Vigny envie le héros de Psichari. Il aurait aimé fouler en conquérant cette terre d’Afrique, pleine de charme et de volupté. Là, l’homme se purifie, s’épure, loin des « pourritures modernes ». Là, du moins, « quelque idéal reste encore ». En réponse, le capitaine Nangès évoque le mépris de la nation, le rejet du colonialisme. La métropole tient les glorieuses chevauchées des soldats en piètre estime. « Le bourgeois a la crainte de ce qu’il ne comprend pas. Il tremble aux mots d’infini, d’absolu. Le Sahara lui fait peur, comme la musique de Wagner. » Comme Ernst Jünger le décrira quelques années plus tard : « L’élémentaire réside en dehors de son monde idéal ; pour lui, l’élémentaire est l’irrationnel voire l’immoral. »

En rêve, le capitaine Nangès rencontre Timoléon d’Arc, un personnage de Servitude et grandeur militaires (1835) de Vigny. Le héros de Vigny envie le héros de Psichari. Il aurait aimé fouler en conquérant cette terre d’Afrique, pleine de charme et de volupté. Là, l’homme se purifie, s’épure, loin des « pourritures modernes ». Là, du moins, « quelque idéal reste encore ». En réponse, le capitaine Nangès évoque le mépris de la nation, le rejet du colonialisme. La métropole tient les glorieuses chevauchées des soldats en piètre estime. « Le bourgeois a la crainte de ce qu’il ne comprend pas. Il tremble aux mots d’infini, d’absolu. Le Sahara lui fait peur, comme la musique de Wagner. » Comme Ernst Jünger le décrira quelques années plus tard : « L’élémentaire réside en dehors de son monde idéal ; pour lui, l’élémentaire est l’irrationnel voire l’immoral. »

De l’utilité du conditionnel. Dans le Bulletin de janvier, j’aurais dû écrire : « les pamphlets pourraient être réédités par les éditions Gallimard ». Ce numéro fut envoyé aux abonnés le 10 janvier. Le lendemain même, on apprenait qu’Antoine Gallimard jetait l’éponge. C’était à prévoir: les pressions en tous genres furent trop fortes. Dans ce numéro, je rappelle la chronologie des évènements. Ce qui est navrant, c’est qu’en faisant preuve de discrétion, ce naufrage aurait sans doute pu être évité. Il est à relever que l’échéance de mai 2018 circula dans la presse comme date de sortie du volume. Sans doute parce qu’il s’agissait initialement de reprendre tel quel l’appareil critique de l’édition “canadienne” et d’y adjoindre seulement une préface de Pierre Assouline. Certes Sollers commit une indiscrétion en annonçant durant l’été cette réédition. Mais cette confidence n’eut aucun écho car diffusée sur un site internet confidentiel. Lorsque l’information fut reprise sur celui d’un mensuel, il en alla tout autrement. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre et les groupes de pression se mirent en branle avec le succès que l’on sait.

De l’utilité du conditionnel. Dans le Bulletin de janvier, j’aurais dû écrire : « les pamphlets pourraient être réédités par les éditions Gallimard ». Ce numéro fut envoyé aux abonnés le 10 janvier. Le lendemain même, on apprenait qu’Antoine Gallimard jetait l’éponge. C’était à prévoir: les pressions en tous genres furent trop fortes. Dans ce numéro, je rappelle la chronologie des évènements. Ce qui est navrant, c’est qu’en faisant preuve de discrétion, ce naufrage aurait sans doute pu être évité. Il est à relever que l’échéance de mai 2018 circula dans la presse comme date de sortie du volume. Sans doute parce qu’il s’agissait initialement de reprendre tel quel l’appareil critique de l’édition “canadienne” et d’y adjoindre seulement une préface de Pierre Assouline. Certes Sollers commit une indiscrétion en annonçant durant l’été cette réédition. Mais cette confidence n’eut aucun écho car diffusée sur un site internet confidentiel. Lorsque l’information fut reprise sur celui d’un mensuel, il en alla tout autrement. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre et les groupes de pression se mirent en branle avec le succès que l’on sait.

« Tout le monde redoute d’être contrôlé et épié ; les grands le sont jusque dans leurs comportements et leurs pensées, le peuple estimant avoir le droit d’en juger et intérêt à le faire. »

« Tout le monde redoute d’être contrôlé et épié ; les grands le sont jusque dans leurs comportements et leurs pensées, le peuple estimant avoir le droit d’en juger et intérêt à le faire. »

« Il y a vingt ans que Louis Pauwels est mort. Ce nom ne dit peut-être rien aux jeunes gens d’aujourd’hui ; il disait beaucoup à ceux des années quatre-vingt – ils manifestaient contre « la loi Devaquet », les anciens de 68 les brossaient dans le sens du duvet et Pauwels, lui, « n’ayant pas de minus à courtiser », leur dit virilement qui ils étaient : « les enfants du rock débile, les écoliers de la vulgarité pédagogique, les béats de Coluche et Renaud nourris de soupe infra-idéologique cuite au show-biz, ahuris par les saturnales de “touche pas à mon pote”, et, somme toute, les produits de la culture Lang ». La suite de ce « Monôme des zombies », publié le 6 décembre 1986 dans Le Figaro Magazine, n’était pas moins fouetteur : « Ils ont reçu une imprégnation morale qui leur fait prendre le bas pour le haut. Rien ne leur paraît meilleur que n’être rien, mais tous ensemble, pour n’aller nulle part. […] C’est une jeunesse atteinte d’un sida mental. »

« Il y a vingt ans que Louis Pauwels est mort. Ce nom ne dit peut-être rien aux jeunes gens d’aujourd’hui ; il disait beaucoup à ceux des années quatre-vingt – ils manifestaient contre « la loi Devaquet », les anciens de 68 les brossaient dans le sens du duvet et Pauwels, lui, « n’ayant pas de minus à courtiser », leur dit virilement qui ils étaient : « les enfants du rock débile, les écoliers de la vulgarité pédagogique, les béats de Coluche et Renaud nourris de soupe infra-idéologique cuite au show-biz, ahuris par les saturnales de “touche pas à mon pote”, et, somme toute, les produits de la culture Lang ». La suite de ce « Monôme des zombies », publié le 6 décembre 1986 dans Le Figaro Magazine, n’était pas moins fouetteur : « Ils ont reçu une imprégnation morale qui leur fait prendre le bas pour le haut. Rien ne leur paraît meilleur que n’être rien, mais tous ensemble, pour n’aller nulle part. […] C’est une jeunesse atteinte d’un sida mental. »